辻政信—《瓜达尔塔纳尔》-5、脑壳被美机开瓢了

敌机来袭

水平线上浮现出一片淡黑色的陆地,在这条线上有两条黑烟高耸入云。

终于接近登陆地布纳了。下午四点前后,天空一片晴朗,可怕的感觉越发强烈了。

当布纳的海岸线进入视野时,二条黑烟的真面目也被揭晓。去横山工兵团补给的运输船遭到敌机的轰炸,搁浅在浅滩上燃烧着,惨不忍睹。不知是不是因为高温的关系,涂料已经完全脱落,整个船体都露出了红色的铁锈。整艘船宛如化为一团火球。

(以后这种场景将在瓜岛反复上演)

仿佛在预报我舰的命运。大约还有30分钟就能到达登陆点时,突然一个尖锐的声音传遍全舰。

“东南方,敌机一架!!”

是在高空快速飞行的敌机。它终于找到了猎物。不可能白跑一趟。

“客人要来了!!”的声音接二连三地响起。

发现我位置的敌机很快就消失在了斯坦利山脉的另一边。大约20分钟,他全速冲向布纳海岸,正接近下船的地方,预期的客人出现在东南方向上空。

那是双发的大型飞机,是B25吗?笔直地朝着军舰前进。

“准备战斗!”充满干劲的高亢声音从舰桥传来。

就像被荒鹫盯上的小兔一样,持续了令人毛骨悚然的几秒。在海上我手足无措。一切只能交给海军了。敌机摆着双翼,悠然地一边降低高度一边向猎物前进。距离一分一秒地缩短,我的生命也随之受到了折磨。

感觉 *** 痒痒的。要是能早点把炸弹扔了就好了,可敌人可能是期待着必中吧,根本就不扔。

“准备射击!发射!”

舰长一声令下,大炮和机关枪一齐开火。舰上搭载的是为了射击海上目标而配备的大炮,仰角很小。弹药也是只要全弹不直接命中敌机就没有效力的炮弹。我想,至少要有老式的高射炮。两门火炮连续射击,但几乎看不见弹幕,弹道也都拖到敌机后方。只有四挺高射机关枪可以勉强威胁低空的敌机,但射击效果似乎也不好。

(有些老式驱逐舰连96神炮都没有,我怀疑朝风也没有,靠几挺机关枪,那效果能好吗?)

刚才好不容易在甲板上进行对空射击训练的那几个陆军,不知躲到哪里去了。

(谁说蝗军个个悍不畏死的?您看看这几个人的表现?)

朝风所在的神风级用的还是老式单装三年式120mm/45倍径舰炮,这玩意开放式炮塔,俯仰全靠人力,俯仰角度 33 至 -7度,更大射速度7发/min,就这性能能打飞机才是有鬼了

敌机迅速降低了高度,感觉要撞到军舰上。

终于开始轰炸了!!我紧咬牙关,把气往肚脐下沉。

伴随着“取舵一杯”(啥意思,有没有专业大神解释下?)的号令,我感觉身体因冲击被抛向右侧。这是他向左转舵,试图摆脱敌人瞄准的最后一招。在“面舵一杯”的口令声中,这次我被抛向相反的左侧。

这是蛇行航进的最后一下甩尾。射出的子弹都飞向敌机后方。看吧!!真差劲!!

(昭和防空就这水平了,不要要求太高)

我下了舰桥,赶往中甲板的炮位时,突然听到左舷传来轰鸣声。我感觉鼓膜要被撕裂。当我不由地把头转向那个方向时,瀑布般的烟柱和水柱映入眼帘,瞬间,我感到脑袋被灼热的铁棒狠狠地打了一下,一下子倒在了甲板上。

军舰被冲击波抬起,又跌落回海面上。

整个地球好像都在急速旋转。

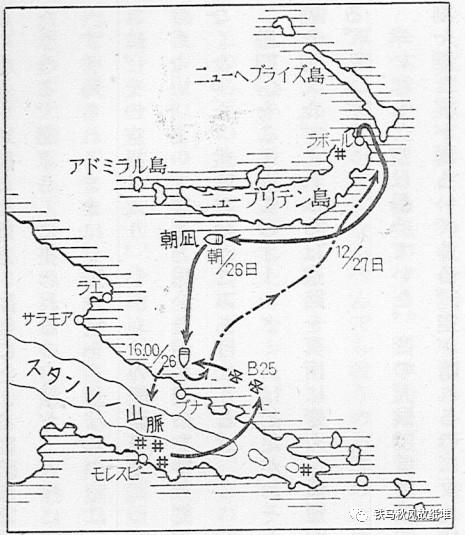

差不多就这意思,B25低空轰炸驱逐舰

“这次不行。头被打了…….”

“40年间没做过坏事吗?.......”

“可以看到老母亲和孩子的脸…….”

“要喊万岁吗?还是说不喊?”

“先等等吧!”

我把手指放在右脸上一看,血从软绵绵的伤口里喷涌而出。伤口有两个。鲜血顺着上衣流淌,在甲板上逐渐扩散开来。脑袋被砸了,还能思考这么长时间,想来应该不会死。如果早早高呼万岁,日后就会成为海军嘲笑的对象。我的眼镜被炸飞了。高强度的近视眼让我很难找到。就在血迹斑斑的甲板上摸了四遍,我终于捡起沾了血的眼镜。

我双手用力推着甲板,勉强坐起来,盘腿坐在血淋淋的甲板上。200多名官兵全部守在岗位,进行着殊死的战斗。甲板上看不到一个人。也不能叫。会不会因为失血过多而受不了呢?布纳海岸似乎触手可及,但这里水深很深,无论如何也上不了岸。就算能做到,也只会给之一线的人添麻烦。就在我捂着眼睛,忍着疼痛从图囊里拿出通信纸的时候,海军的卫生下士官发现了我,跑了过来。虽然为我系上了应急绷带,但血还是不停地通过绷带流了出来。只看到纸面上一片空白,拿着铅笔的手使不上劲。终于,写了下面的信。

“辻参谋致横山联队长:

对您马来战役以来的辛劳深表慰问。

我本来要上岸来听听您的意见,但我受伤了,实在无法登陆,祝你奋斗到底。各事物都交给福良少尉”。

我叫来了福良少尉。他把这封信交给大吃一惊的少尉,并把从拉包尔带来的礼物托付给他。薄暮似乎临近了。我此时神经受损,眼睛看不见了,就叫来海军的通信军官,口述了电报内容。已经很难靠自己的力量写了。

“辻参谋致第十七军参谋长:

在布纳海域遭到敌机轰炸,头部受伤,很遗憾无法登陆。南海支队在布纳附近登陆时,如果不增加海军飞行队,确保制空权,就没有成功的希望。请稍等一段时间。详细情况等返回后再报告。”

敌机在上空盘旋,投下了两三次炸弹,在此期间,他们的战斗仍在激烈地持续着。当太阳终于沉入斯坦利山脉的阴影时,敌人不知是放弃了,还是用完了炸弹,向南而去。我朦朦胧胧地目送福良少尉坐上小船驶向布纳。

哎呀,得救了。舰长在哪?我去打个招呼。我勉强用双手支撑着血肉模糊的身体,踉跄着再次爬上舰桥的梯子。

花见舰长似乎还在为敌人的攻击做准备,十分紧张。

“我先走一步了。”

我很感激地接受了舰长怜悯的眼神,在海军的帮助下,我被送到了舰底的食堂。所幸没有其他人受伤。之后就完全失去了意识,躺在长椅上。

差不多就这样似的,脑壳出血就要满包扎

可能是因为军舰摇晃得太厉害。我的头重重地撞在餐桌上结实的四方形腿上,醒来时已经过了很久。

已经过了27日中午。大概睡了20个小时。

我想吐。我一边躺着一边吐在旁边的脸盆里。吐出了很多鲜红的血。真是不可思议。胃里又没有子弹。这个原因是进军医学校后才知道的,头部受伤的冲击,可能会导致内脏出血。

大概就是走了这么个路线