来自东方的恶魔-涩柿子与熟柿子(1)

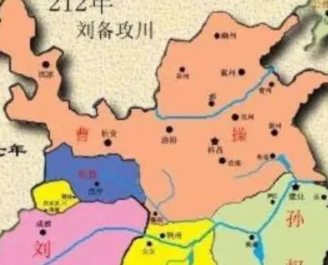

自明治维新以来,在日本陆海军内部就一直存在着对外扩张上的“北进”与“南进”之争。所谓“北进”,主要是指侵略中国大陆,目标首先是满洲地区,有时也包括俄国的滨海州和西伯利亚。这一政策的核心目的是为日本争取向外移民的“生存空间”,有时也称作“大陆政策”。“南进”则主要指的是侵略南洋和东南亚,目标包括荷属东印度、法属印度支那、马来亚、菲律宾等地区,有时也包括中国的华南在内。这一政策的核心是为日本争取海外资源产地和市场,因此也被称为“海洋政策”。

“北进”与“南进”之争始终是与日本军部内部的派系斗争相联系的。争执的根源,在于日本创建现代化军队和军事制度后,引进德式军事思想、主张大陆政策的陆军,与引进英式军事思想、主张海洋政策的海军之争(具有讽刺意味的是,日本陆军在热衷干预政治、蔑视技术进步、复古地崇拜精神力量等特征上,并不近似德军,反而与被其抛弃了的“鼻祖”19世纪法国陆军不无神似之处)。最初表现为“陆海军”与“海陆军”的称呼次序之辨,然后又表现为长期地互相争夺军事预算费。到20世纪初,执掌日本陆军大权的长州藩阀是“北进”攻打俄国的鼓吹者,在日俄战争中壮大了声势,不过自出兵西伯利亚失败后一时不振;独揽海军大权的萨摩藩阀则主张“南进”,以英美为主要对手,导演了之一次世界大战的“南洋作战”,但是在华盛顿裁军会议后也暂时收敛了气焰。

1920年,皇太子裕仁出任摄政宫。此后陆海军藩阀元老相继身故,裕仁趁机推行了军制革新,以其培植起来的亲信军官为骨干,建立起了现代化军事思想体系和新的陆海军人事制度。但是“北进”与“南进”之争并未就此消失,反而演变为皇道派与统制派之间的斗争。

不客气地说,皇道派成员基本是些满脑子“忠皇”、“攘夷”思想的愤青和土包子,通常是只有小学文化程度、而且大多来自贫苦农村的中下级军官,平生只知道土地是更好的东西,人生更大的幸福莫过于当个有三五顷土地的小地主。因此在他们看来,对日本来说更大的幸事也就是多占有土地,所以大陆政策对他们自然很有吸引力。统制派成员就不一样了,他们几乎全部毕业于陆军大学和海军大学,大多曾留学英、美、德、法等国,有的还担任过驻外武官,见多识广。这些人认为,在工业化和贸易时代,日本应该全力攫取盛产石油、橡胶、大米和锡等重要战略资源的南洋地区,而不应该把主要精力用来在西伯利亚的荒芜土地上种高粱。正是由于在侵略扩张的大方向上存在分歧,皇道派与统制派完全决裂,并发生了1936年的大火并。

“二二六”事件之后,皇道派被彻底镇压了下去,但在日本军部中主张“北进”攻打苏联的仍大有人在。1937年“七七事变”之后,在中国战场的日军节节胜利,引发了驻扎在满洲边境的日本陆军部队的妒忌心。满洲和苏联接壤的边境地区人烟稀少,国境的界线又不十分明确。日本占领满洲后,苏联为防备日军来犯,不得不向远东增兵。日本看见苏军增强,也就不能不再加强战备。如此循环作用,在“满”苏国境上显得十分紧张。

日本陆军向来看不起苏联,认为他们是皇军的手下败将,而苏军方面难忘日俄战争和出兵西伯利亚之耻,也很想报复。双方敌忾之心都很强,再加之朝鲜军妒忌心重,急于建功,于是在1938年的7月31日,日军第十九师团长尾高龟藏中将没有得到天皇的裁可,竟独断地下令向图们江畔张鼓峰高地的苏军发动进攻,试图完全并吞该高地。大规模的战斗就此展开,双方拼命展开肉搏,死伤甚众。苏军初被奇袭,小挫之后即集中兵力,很快转为优势,复又用威力强大的炮兵和空军压制了第十九师团,使之几乎全军覆没。不过苏联并不想将这次冲突扩大为全面战争,因此主张各自撤回原来的国境。日本这一方面,也因为在中国华南战场上正打得吃紧,没有工夫再顾到这边,也命令朝鲜军“就地解决”。8月11日,两国在莫斯科签订了停战协议,日军随即将战事结束后富余的兵力投入了对中国广州的进攻。

张鼓峰事件中,日本没捞到便宜,反而吃了大亏。但是第十九师团属于朝鲜军,与桀骜不驯的关东军毕竟不同,还算听军部的调度,所以命他不要再打,他就不敢不遵。但关东军就不同了,自“满洲事变”以来,关东军养成了“独走”的风格,完全不理睬军部的决定。张鼓峰事件的第二年,即1939年,关东军在满蒙边境上又越界打了一仗,地点是在诺门罕的大草原上。

这一带的满蒙“国境”,大体上是沿哈勒哈河走的,但是其中有一段向东南折去,把河对面的草滩也划入了伪“蒙古国”境内。当年5月11日,驻锡林陶拉盖哨所的伪满兴安北警备军第7团第3骑兵连的一班士兵想把在这里放牧的70多名外蒙骑兵驱逐掉,但是遭到了顽强抵抗,反而受到很大损失,不能不撤退。不久之后,朱可夫大将指挥的苏联援军也赶来,事态越来越严重。关东军的第二十三师团把这一情况报告给新京(长春)的关东军司令部,司令部决定借这机会把苏军“彻底打垮”。除了第二十三师团外,日军还把其当时唯一的战车部队--安冈支队调来加入战斗,并且增加了航空部队。德国和意大利驻东京的武官也被邀来观战。

从6月22日到26日,日军先出动飞机轰炸了苏“蒙”军队的航空基地,然后由第二十三师团在7月3日凌晨攻人外蒙。该师团正预备包围苏蒙军队,不料反被苏军的大炮和坦克打得七零八落,企图向北撤退的时候,又被正面冲来的苏联坦克第11旅冲散,号称“关东军之虎”的坦克车队很多都被打垮。日军好不容易才在哈勒哈河北岸掘了壕沟,勉强维持了阵地。

吃了败仗之后,关东军还不肯认输,要求军部加派重炮部队增援。军部虽然不愿,但仍然派出了重炮。于是关东军就在7 月底开始了总攻击。苏军也不示弱,双方激烈炮战,终成胶着状态。这时,欧洲局势发生了突变。德苏之间早在8月初就有了默契,日本 *** 和军部都还蒙在鼓里,及至8月23日《里宾特洛甫- 莫洛托夫条约》公布,乃举国哗然,竟然致使近卫内阁引咎辞职。

日方本来希望与德国夹击苏联,现在已经成为泡影;而胶着的战事由于双方不断增援,已经节节升级。8月中,苏军在朱可夫的指挥下,在30公里长的前线发动主力进攻。苏军投入总兵力约57000人,配合炮兵及空军支援。北翼更先以机械化步兵进攻,吸引日军增援;中部则以步兵牵制日军主力;南翼集中一个步兵师、一个装甲旅约10000人及300辆坦克,配合火炮、空军快速向北迂回,从侧翼包围河东的日军。8月20日,苏军渡河,关东军两个师团(第七及第二十三师团)的主力被包围。8月27日、日军突围失败。朱可夫在日军拒绝投降后,以火炮及空军集中歼击被围的日口军,由于苏军的炮火猛烈,第二十三师团几至全歼,军旗两面也被夺去。日本之一次尝到打败仗的滋味。幸而到了9月,欧战爆发,两国停战,日本承认失败。诺门罕大战也就在糊里糊涂中结束了。

经过这两次教训之后,日军尝到苦头,知道苏军的厉害,决非可以欺侮的阿斗。“北进政策”也因此发生了动摇。日本在北方不再试图采取攻势强行夺取西伯利亚这个“涩柿子”,而是退而确保满蒙利益。至于苏联问题,日本准备等德国对苏战争胜利之后,也就是“涩柿子”自己变熟之时,让其自动掉到日本的怀抱里。这套思想,后来被总结为“熟杮子主义”。

为了表示从此对苏不怀敌意,日本在1940年后自动从满洲撤离了一部分兵力。日方这么做,除了示好苏联之外,也因为在中国战场上兵力消耗太大。可是这一举动却帮了苏联大忙。潜伏在德国驻日使馆内的苏联著名间谍佐尔格得知日本御前会议的决议文中说“帝国 *** 在今年内决不会对苏联宣战”,立即电告莫斯科。苏联 *** 得到情报后便放大了胆,陆续从西伯利亚调回25万精兵,挽救了莫斯科的危亡。

张鼓峰冲突结束后,日本朝鲜军军官手持白旗,与苏联军官会晤,商谈双方部队脱离接触事宜

(未完待续)