1989年,曾国藩墓被炸开,考古队探查后,专家为何下令永久封闭?

在1989年的岳麓区坪塘地区,发生了令人印象深刻的重大事件。

在村民们闲谈之际,一伙盗墓者突然出现,用 *** 破坏了曾国藩的墓地。这一情况让在场的人都感到震惊和愤怒。

在突然传来的巨响之下,当地居民变得警觉起来,迅速联系了城市中的考古队进行调查。此声音引起人们注意,居民们立刻给市里的考古队打了 *** 。因为听到了爆炸般的响声,附近的居民提高了警惕,并快速地联系了考古专家团队。响亮的爆炸声使居民们警觉起来,他们迅速地联络了市里的考古队以寻求帮助。当地居民听到爆炸声后立即警觉,迅速拨打了市考古队的 *** 进行报告。

当考古团队抵达时,他们发现陵墓上已经有人炸出了一个入口。

现场散落着各种杂物,包括弹药、绳索和铁铲等,而那些盗墓贼已经消失得无影无踪。

考古队员们目睹了眼前的惨状,感到十分痛心。他们深知,国家的宝贵文化遗产又一次遭到了破坏。

因为陵墓的入口过于狭窄,所以只有体态较瘦的考古人员能进入其中进行探索。

考古团队带回了一些令人震惊的消息,竟然导致在场的专家们集体决定永久封闭这座陵墓,严禁任何个人私自接近和挖掘!这一决定引起了广泛关注。

专家为何建议永久封闭陵墓?曾国藩的陵墓有何独特之处呢?为何专家建议说陵墓要永久关闭呢?曾国藩的墓地究竟有啥特别的呢?我们来看看吧。为什么专业人士强烈建议将陵墓永久封闭?曾国公的墓地有哪些不同寻常之处?他墓葬中究竟藏有什么特别之处?为什么这引起了专家们的关注?

【治世能臣,三立遗嘱】

在湖南长沙的曾氏家庭,1811年诞生了一个新的生命——曾国藩。自幼,他勤奋学习,不断苦练,凭借其出色成绩展现了他的学习才华。1811年,曾国藩出生于湖南长沙一户普通人家,从小就非常刻苦学习,其优异的学习成绩也一直为人们所称赞。在湖南长沙,曾国藩在1811年开始了他的生命旅程。他自幼勤奋好学,通过不断的努力,取得了非常优异的成绩。曾国藩是湖南长沙人,他在1811年出生在一个家庭中。从小他就是个好学的孩子,而且他努力练习的成果总是非常优秀。

在他27岁那年,他成功考取了进士,进入了翰林院。随后,在穆彰阿的提携下,他在朝廷中不断升迁,取得了显著成就。

他被誉为晚清时期的杰出官员之一,与四大名臣齐名,并且受到了慈禧的特别称赞,被称为&34;。这句话没有任何额外的修饰或夸大之词,直白而简练地表达了他的卓越和声望。

他是一位享有盛名的政治人物,军事专家和思想领袖。通俗说法就是:他是一个很有名的人,既参与政治又懂得军事,同时还有深厚的思想造诣。

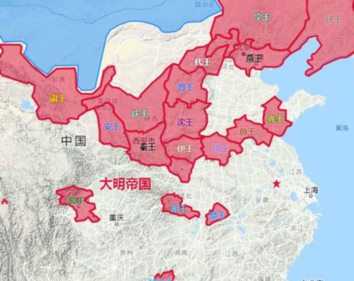

在晚清时期,面对太平天国的起义,他采取了坚决果断的行动,手段严厉且果断。他的镇压措施对太平天国运动产生了显著的影响,使得他在官场上威震四方。

为了镇压农民起义,他建立了湘军部队,这支军队的建立为晚清 *** 的政治稳定提供了重要保障。

同时,他大力推动学习外国事务,倡导人们吸收西方先进的科技和知识。这种举措对于发展我国的现代化建设起到了积极的推动作用。

在他的助力下,首批赴美留学的学生启程了,同时,自造船只的计划也开始浮出水面。

作为一名杰出的政治家,他并非无所不能。他曾经立下过三次遗嘱,以期望结束自己的生命。然而,即使这样一位名人也有无法避免的困难和矛盾。他经历的困境与矛盾也是他成为名臣的原因之一。虽然他在不同时刻做出过多次重要决策,但他依然无法避免内心的挣扎和困惑。最终,他选择以遗嘱作为自己解决问题的一种方式。尽管如此,这并不代表他是一个无所不能的完美人物。

在1854年,曾国藩指挥的湘军与太平军交战于靖港,经历了一场激战后未能取得胜利。太平军英勇善战,不仅打败了湘军,还将清军的营地和船只全部烧毁,可谓是一场惨烈的败仗。

湘军力量逐渐衰微,作为统帅的他在心里对战友们感到歉意,并为自己失去了荣耀感而倍感惭愧。但他更加担忧的,是被敌军抓捕。他的心情非常复杂和沉重。

为了逃避湘军的追捕,他毫不犹豫地写下了一封诀别信,然后毅然跳入湘江,决定以自己的生命来悼念国家。在决心避难途中,他将生死的结局交给江水。为了避免留下的文字牵动悲伤之情,他未写太深的言辞,却言简意赅地投身于江流中。以此作为自己为国家的献祭。他选择了直接告别尘世,将遗书一挥而就,随即跳入湘江,用生命为国家的命运献上最后的祭奠。他的决心与勇气,令人感叹不已。

幸好有巡逻的侍卫在附近,及时发现了情况并将曾国藩救起。

在得到救援后,他依然心情低落,内心深感愧疚。他觉得自己对不起国家,也对不起那些并肩作战的战友。

后来,他带领部队撤退至长沙的妙高峰,并在那里进行休整和恢复。

尽管他依然心存轻生之念,但在抵达长沙的妙高峰后,他依然没有停止安排部下的作战事项。在完成这些任务后,他决定写下一封遗书。然而,他并未真正放弃生命的希望。

他承认此次战斗的失败主要归咎于他自己。他愿意为这份责任付出一切,甚至不惜牺牲自己的生命来为国家尽忠。

在生命结束之后,希望朝廷能够把装载遗体的棺椁送回我的家乡,让我的灵魂得以回归故土。

他写下遗嘱后,转念之间就冲向江边寻死,好在执勤的守卫注意到了他的行动,立刻跳水将他成功救上岸。幸免于难,真是命悬一线啊。

经历两次未遂的自杀,他情绪低落,时常陷入沉思。他孤独地呆坐,感到很沮丧。

当他的心情非常低落、事态不尽如人意时,他的老友左宗棠了解到了他的困扰,主动过来给他排解心中的忧愁。

他传来湘潭的喜讯,大大提升了曾国藩的自信心。过去那副沮丧的样子已经消失不见,如今他变得更加神采奕奕、意气风发。

在1861年,他带领湘军试图包围安庆,但因兵力不足,遭遇了忠王李秀成的猛烈反击。

看到情况日益严重,他不得不写下遗言,表明自己要竭尽全力抗争到底。由于情况十分紧迫,他无奈写下了一封决绝的遗书,下定决心决战而死。鉴于形势逐渐加重,他只好采取一种最后的办法,写下信誓,决定奋力抵抗,不惜一战到底。情况逐渐紧张,他感到不得不书写遗言书以表决心,他决心与命运抗争到底。局势愈发严峻,他选择以遗书的方式表达自己的决心,誓言将拼尽全力以应对。面对紧迫的局势,他只能通过写遗书来表明自己的决心,将与命运抗争至最后一刻。随着局势越来越紧张,他深知自己必须有所行动,于是写了一封简短的遗书来表达他的必死无疑的意志。

李秀成在营地外围尝试了一次攻击,但发现湘军营中人数不多,他心中有所疑虑,担心这可能是个空城计的计策。于是,他决定带着部下撤离了。

这次,曾国藩的遗书依然未能发挥它的作用。

但是,在1870年的时候,他真的按下了他的遗书按钮,这一举措使得他的去世最终得到了定论,而这也象征着他真正的永远离去。1870年那刻,他使用了三次写的遗嘱正式结束了生命旅程。再也没有了他的踪迹,这是一个无可更改的事实。

1870年代,在中国的土地上,法国教会开展了大规模的武力宣传活动。此事在民间引发了激烈的反应和反抗。法方于那段时间,以持续方式在中华地域宣传教义并携带武器。公众对于其行为的强烈反对也因此诞生了。当时,法国的宗教组织在中国进行武力宣传活动,引起了民众的强烈不满和 *** 。中国民众对法国教会的武力宣传行为反应强烈,并对其进行了有力的 *** 。在1870年左右,法国教会在中国进行武力宣传,这一行为遭到了广大民众的强烈反对和 *** 。

后来,天津市民愤怒地闯入了一座法国教堂,除了对天主教会进行 *** 之外,还导致了十几名信徒不幸遇害。

法国租界对这一事件给予了高度关注,并因此对清 *** 施加了较大的压力。

清朝 *** 面临法国租界的压力时,由于无力抵抗,于是将所有责任和压力都转移到了曾国藩的身上。

在此时刻,作为清朝的高官显贵,曾国藩肩负重任,无法逃避职责,只能鼓起勇气,迎难而上。

这次事件很重要,他觉得可能会面临极大的风险。

因此,他再次提笔写下了遗言,信中他特别嘱咐儿子必须把他接回家。

把身体抬回家乡,最终达到“叶落归根”的归宿。让身体骨灰返回故土,回归最初之所在。落叶归根,将自己生命的最后一段路归为故乡的灵魂之路。把自己和先祖们的棺木送回家,这就是为了满足自己的家乡之思,完成了人生最后一幕的回家。用乡间的古语说,就是要把自己从外面的世界里请回来,将我们的归宿埋于这片养育我们的土地之中。

到达天津后,他面临了来自法国高层的强烈不满和天津市民的指责压力。在天津落脚,他不得不面对法国高层领导的不满情绪的冲击,同时也需要接受当地群众的批评。天津抵达后,他承受了法方高层的愤怒与天津人民指责的双重压力。到达目的地后,他需应对法国权威的怒意以及天津市民的不满之声。

曾国藩下令处置了一些在中国教堂闹事的中国同胞,目的是为了避免法国高层的愤怒,并顾及他们的面子。为了维护法国高层的尊严和面子,曾国藩不得不采取行动,对在教堂捣乱的中国公民进行处罚。曾国藩为了平息法国高层的怒气,并保全他们的颜面,命令对在教堂内闹事的中国民众进行惩罚。

他的行为未得到 *** 保守派及民众的宽恕,普遍受到了谴责。在这样的双重指责下,他感到心情压抑,郁郁不得志。

在1871年,“天津教案”的余波消散一年后,某日他在书房中突发身体剧烈抖动,随即出现病情。短短的一小时后,他离世了。

在他过世之后,他的孩子前往天津将他接回了家。

不过,他的儿子遇到了个难题,那就是无法找到他父亲准确的墓地位置!

曾国藩的遗嘱中,他明确提到了“落叶归根”的想法,但关于他具体要葬在哪里,却没有明确指出。

为了实现父亲归乡的愿望,他去世后的两年间,他的亲人在湖南的各个角落不懈地寻找合适的安葬地。他们付出了很多努力,尤其是他的弟弟和儿子,始终未曾放弃。

在深思熟虑之后,他们决定将长沙市狮子峰选为最终安葬的地点。这是经过一番选择后的结果,这里便是他们的最终决定。

曾国藩虽然实现了他的归乡梦想,但是他的生活并未因此变得宁静。他们的思维可能并未预料到这一点。

他的墓地多次遭受盗窃,经过多次挖掘后已经变得残破不堪。现在,他的很多陪葬品都已不知去向。

【几经盗贼,一片狼藉】

自发掘以来,古物和文物勘探成了许多人的生财之道。而“摸金校尉”则是一些利用自己专业知识从事探险的个体。对于部分人来说,这种活动甚至成为了获取财富的捷径。简单来说,人们常借助寻宝的念头去探索古物和宝藏,以达到快速致富的目的。

曾国藩离世后,他的家人们为他准备了一些随葬的物品。

在他的墓穴建造过程中,我们也能发现使用了一种特别的高品质花岗石等坚固的建筑材料,整体的建造规模也非常庞大。这样严谨而浩大的建筑工作表明了他尊贵的身份。

在五十年代,中国开始崭新的一页。在五十年代,中国经历了重大变革,正式成立了新中国。那个时代,我们伟大的祖国崭新成立,开启了一个全新的历史时期。

我国目前仍处在发展阶段,资源相对紧缺,资金也有限,因此国家在为民众提供全面支持方面还存在困难。

在过往岁月中,百姓为改善生活和谋求发展,他们动手建造了更多的猪舍,挖筑了多个池塘,架起桥梁以便开辟道路。他们通过这些努力,以期望创造更好的生活条件。

但是他们缺乏足够的石材和资金。这种情况确实很棘手。

为了改进相关建筑,他们开始关注曾国藩的墓地。为了提升建筑水平,他们将视线投向了曾国藩的陵墓,希望从中得到启发。

这些民众明白,曾国藩身为一位重要的官员,他的墓中一定有许多陪葬品。同时,修建他的陵墓时所剩余的众多石料,也正好可以用来建造猪舍、搭建桥梁以及铺设道路。

于是,他们迅速聚集在曾国藩的墓地前,把墓的外围和耳室都彻底翻了个底朝天。现场一片混乱,破坏得相当严重,简直无法形容其糟糕程度。

但这个陵墓不止一次被盗窃,接连不断的盗墓者正逐步靠近。

在20世纪60年代左右,他的墓地被不法之徒再次盗窃,许多珍贵的陪葬品被窃走。

同时,有许多不法之徒声称想通过炸开陵墓来搜刮中心墓室的宝物。这些盗墓贼渴望挖掘出墓中的财富。

幸亏,陵墓中心的墙壁是由坚固的花岗岩建造的,非常结实。而且当时使用的弹药威力并不大,所以盗墓贼企图通过 *** 破坏墓室的想法并未得逞。

令人痛心的是,外部遭受了不小的破坏,使得原先庄重雄伟的陵墓已面目全非,失去了昔日的风采。

自改革开放以来,国家开始注重保护古代陵墓,为此特别设立了相关部门来管理这些历史遗产。这样的举措是为了确保古代陵墓能够得到妥善的保护和保存。改革开放后,国家意识到保护古代陵墓的重要性,因此建立了管理机构来负责管理这些陵墓,以确保它们能够得到有效的保护和保存。

尽管如此,这仍然未能抑制盗墓者的渴望。他们常常设法规避法律的规定,利用各种手段避开监管,进行盗窃古墓的行为。

1989年,一群不法盗墓者悄悄来到岳麓区坪塘进行探查。他们早已进行了多次侦查,明确目标地点。由于陵墓外围使用了坚硬的花岗岩,普通的 *** 根本无法打开墓室,他们必须采取其他 *** 。

他们设计出高效的 *** ,以帮助炸开墓穴。

他们已做好充足准备,在四周无人之际开始行动!

当夜深人静之时,他们秘密地在墓室的四周布置了预置好的 *** 。避开一切耳目,他们在夜色中悄然将 *** 点燃,等待着它爆发的瞬间。整晚的行动如闪电般迅速,不容有任何犹豫。

&34;

当时他们正在聊天,突然听到爆炸声,都有些愣住了,不知道发生了什么。

在目前这一瞬间,盗墓人员已经打通了陵墓的核心部分,挖掘出的洞口正对着棺椁。

一群盗墓贼迅速拿出了他们的绳索,并趁着村民还没发觉的时机,迅速固定在了陵墓的四周。

接着,他们整齐有序地攀着绳索深入到了陵墓的中心区域,终于在黑暗中看见了那具棺椁。

他们理解,这副巨大的棺椁太笨重了,不能随身携带,因此他们将重心放在了其他物品上,没有在处理这棺椁上投入过多精力。

他们把棺椁周围的全部陪葬品都搬空了,无论大小,凡是能拿得动的全都拿走了,没有留下任何东西。

过了一段时间,村民们意识到发生了重要的事情,于是迅速联系了警员和市考古队伍,并详细地告诉了他们当前的情况。

警方立即派员前往调查,然而赶到现场时发现,盗墓分子已经逃脱。他们留下的陵墓惨遭破坏,一片狼藉,众多珍稀文物已不翼而飞。

不久之后,考古队伍也抵达了现场,对这里进行了细致的勘探。

考古团队发现,现场的小型珍贵文物已经不翼而飞,只剩下无法携带的物品留在了原地。

根据现有信息,棺木表面有明显的火烤痕迹,这可能意味着有人在早先曾试图烧毁棺椁,可能是为了取走里面的陪葬品。对于这个行为的意图和推测,我们可以理解他们可能起初打算烧掉棺椁的目的是将其化为灰烬,然后方便拿走里面的贵重物品。以上信息就是基于当前线索的合理推断。

在发掘现场,考古团队发现了一顶“官帽”,其工艺细致,保存状况良好,展现了极高的历史价值。在考古挖掘中,我们找到了一顶精美的“官帽”,它的保存状态相当不错, *** 工艺也相当精湛。在考古地点,专家们发现了一顶完好度较高的“官帽”,它的装饰精美,展示了古代的工艺水平。考古时发现,一顶官方的“帽子”被完好地保留了下来,其做工精细,展现了古代的工艺技术。在考古现场,我们找到了一顶保存完好的“官帽”,其设计精美, *** 工艺精湛,具有很高的历史价值。

可能是盗墓者不识货,因此没有带走它。

在考古工作完成后,专家团队经过商讨,最终决定永久封闭曾国藩的陵墓。

【墓中秘密,诡异无比】

在文物探索队到达考古地点时,发现只剩下一个小到不足以让全体成员通过的盗洞。

只有采取这种策略,让我们的瘦小队员深入考古队,因为实在没有其他办法。

因此,考古团队携带救生绳和其他必需品,开始进行下探。

一开始所有事情都很顺利,他依据墓室的布局,一路小心地探索前行,最终到达了棺椁的位置。

他首先审视了棺木的情况,观察到了一个细小的孔洞。由此推断,可能是盗墓贼没有来得及或是无法打开棺木,棺内尚未遭受破坏。

整体来说,陪葬在棺椁内的物品没有太多损失。

接下来,他环绕墓室进行了一次周密的勘察,发现了周围的泥土有一些被翻动的迹象。

某些较大的物品没有被取走,仅有一部分较小的物品被带走了。用简单的话来说,大的东西还留在这里,只有小的东西被拿走了。

可能是因为时间紧迫,所以考古队所预估的损失并没有实际那么大。

在完成检查后,考古队员简单晃了晃腰间的绳索,以此发出信号。随后,外面的队员们接收到信号,开始将他拉升上去。

但是,有些古怪的事情竟然发生了。

无论怎样摆动绳索,外部队员均无动静。

他突然感到有些慌乱,于是再次使劲地摇动绳索,但仍然没有得到任何回应。他突然感到有些不安,再次使劲地摆动牵引绳,但是仍然没有任何动静。他的心有点乱了,再次拼命地抖动绳索,却依然没有任何反馈。他感到慌张,再次猛烈地摇动绳子,但仍然没有任何回应的声音。他有些心神不宁,于是又用尽全力晃动绳索,可还是没能得到任何反应。他突然紧张起来,再次用力地摇动牵引线,但依旧没有得到任何回应的迹象。

他非常惊恐,迅速奔向洞口下方,大声呼喊着求救,请求外面的人帮助他脱困。

令人惊讶的是,至今仍未收到任何回应。

过了相当长的一段时间,绳索突然有了动静,似乎收到了外部队员的信号。

有趣的是,团队成员并没有察觉到任何异样,他甚至都不知道绳索在移动。

在洞穴的深处,他不断晃动着绳索,并持续发出求救声。他的声音与绳子的摇晃声交织在一起,表达着强烈的求生欲望。这种动作与声音不断持续着,始终没有停下。

走出洞口后,他询问团队成员为何对他无动于衷,为何不早点协助他脱困。

然而,据外面的队员报告,他们并未接收到任何信号,并且绳索也没有任何的摆动。

他们二人非常惊讶,自己呼救的声音到底是谁听到了呢?那中途绳索晃动又是谁的手法呢?他们非常疑惑,自己叫喊求救的声音是谁听到的呢?同时,他们也想知道那根绳子为什么会晃动,是谁搞的鬼呢?

可能是因为惊恐的原因,团队成员立刻向更高层级进行了汇报。当专家了解后,他们一致认为应当永久关闭曾国藩的陵墓,并达成了一致决定。

为了使群众感到畏惧,他们下令严惩不贷,对盗墓贼说:“一旦被抓,绝不姑息。”以此表达对那些不怀好意的盗墓行为的严厉警告。他们还特意强调了强制性质,意图使盗贼望而生畏。

遗憾的是,由于当时科技水平有限,曾国藩陵墓中的陪葬品被盗走后无法追回,而且也无法将盗墓贼捉拿归案。

这起案件至今仍未解决,成为了一个悬而未决的案件。

后来,有人对专家的决策进行了评估和解析。

有些人的观点是,曾国藩陵墓的材料很特殊,使用 *** 后可能对其造成了损害,因此墓室结构已经出现了损坏。

如果强行挖掘,很可能会导致墓穴崩塌,造成人员伤亡和珍贵陪葬品的损坏。这种行为是不可取的。不合理的开采将导致墓穴坍塌,结果会有人员伤亡和陪葬品被毁。因此,我们应该避免强行开采,以保护文物和人员安全。

专家为了保护陵墓的整体安全,最终决定不进行开采工作。这样做是为了确保陵墓的完整性和稳定性。

有些专家提出,曾国藩的墓地并非传统意义上的陵墓,而是一个假墓,因此认为其缺乏足够的参考价值,因此放弃了挖掘计划。也有观点指出,曾国藩的墓可能并非真实陵墓,而是一座疑冢。专家们认为其价值有限,所以决定暂停了挖掘工作。对于曾国藩的墓地,有人持怀疑态度,认为它并非真正的墓葬而是一座疑冢。专家们经过评估后认为其参考价值不大,因此决定暂时不进行进一步的挖掘工作。总之,专家们认为曾国藩的墓地可能是一座疑冢,没有太多实际价值,因此没有继续挖掘的计划。

确实,这只是部分人群的观点,不能代表所有人。

在1998年,为了更好地保护曾国藩的陵墓, *** 决定将其纳入湖南省的文化遗产保护名单中。这一举措有助于更好地维护陵墓的完整性和历史价值。

在2000年, *** 决定对曾国藩的陵墓进行修复保护工作。然而,由于陵墓的构造独特,所使用的材料也相当精细,导致一时之间难以找到合适的替代品。因此,对于整修工作,国家采取了特别的措施来应对这一难题。简言之,国家在2000年开始着手保护曾国藩的陵墓,但因墓室结构特殊、材料精良,采购过程存在困难。为确保整修工作顺利进行, *** 采取了一系列应对措施。

陵墓中的部分石材已被当地村民巧妙地再利用,有些成了餐桌,有些则作为房梁板使用。与原有的情形不同,它们现在已经发挥了新的功能。

曾尝试派员前往回收特定石材,但都未能如愿取得任何结果。在国家的干预下,相关部门也曾派人去寻找并取回那些相关石材,但结果却是一无所获。

村民们的态度非常坚决,有的坚持要求高额的赔偿,有的则坚决不愿意出售,导致工作人员难以找到交谈的机会。

不幸的是,曾国藩陵墓周边的环境已经遭受了严重的破坏。大部分地区被开采,有的变成了农田,有的变成了居民区,甚至有的地方被用作商业用途。这种情况让陵墓的保存状况更加堪忧。

有些商家以曾国藩的名声为幌子,大肆开发土地资源,并在周边兴建旅游景点,吸引游客前来参观,开展各种旅游项目。他们这样做是为了获取更多的经济利益。

在那种境况中,曾国藩的陵墓遭受了严重破坏,大部分被毁,已经无法辨认出其原始的模样了。

*** 曾考虑实施拆迁保护措施,但考虑到高昂的拆迁费用,只能暂时搁置这一计划。为了保护某些地区,国家曾有过拆迁的想法,但因拆迁成本巨大,只能暂时放弃。虽然国家曾有意进行拆迁保护,但因费用过高,暂时无法实施。曾经有计划对某些地方进行拆迁保护,但因费用问题只能暂时缓一缓。虽然 *** 曾经想要拆迁以保护某些区域,但由于费用实在太高,只得暂时停止计划。由于拆迁费太贵,国家虽有意保护一些地区但暂时不能付诸实践。

当前,为了防止过度开采造成的工程损害,我们只能在陵墓周围采取人工保护措施。简单来说,就是必须进行人为干预来保护陵墓的安全。

曾国藩是晚清时期的重要官员,他全身心为朝廷服务,竭尽全力维护朝廷的稳定和统治。即使在生命的最后一刻,他依然在为朝廷的福祉着想。

就是这样一个被人称颂为“天下最正直的人”,死后却遭遇了墓地被盗的困境。

以前,他非常喜欢平静与宁静的生活,然而命运却让他在离世后无法得到安宁,这不得不说是一种人生的悲哀。

为了保护曾国藩陵墓,国家也倾注了大量的心血和思考,付出了极大的努力。可以肯定的说,已经想了好多 *** 措施。

尽管目前的效果不是很明显,但我认为终会有一天,我们国家会想出完美的 *** ,一方面能够满足民众的期盼,另一方面还能保证古墓的完好无损。

墓地不仅仅是一个人去世后的安放地点,它实际上象征着历史的流转,是时代的见证者。它记录了时代的变迁,是过去与现在的桥梁。

现在,文化已经成为国家整体实力的关键组成部分,其中,陵墓文化也扮演着不可或缺的角色。它对于我们来说非常重要。

偷盗古墓的行径是对国家法律的挑衅,也是对民族文化的侮辱。个人私欲不能凌驾于国家文化传统之上,这种行为绝对不可取。保护文化遗产是每个人的责任,任何人都不能因为一己之私而忽视这一点。这样的行为严重损害了国家的法律秩序和文化遗产,我们应坚决 *** 并谴责这种不法行为。

所以,我们应当遵循法律法规,维护陵墓文化的传承与保护,而不是走上违法盗墓之路,去损害国家宝贵的文化遗产。这样的做法才是正确的选择。

我期望曾国藩能在国家的庇护下,安详地长眠于自己的陵墓中,那里是他平静的归宿!

参考书籍:夏远生所著的《曾国藩墓的晚清回忆》提供了对曾国藩墓的详细记录。

百年潮流,在2008年的第五期中,有一篇关于某主题的文章,其内容大致为76至79页的描述。该文章详细地探讨了相关话题,并提供了有价值的见解和观点。